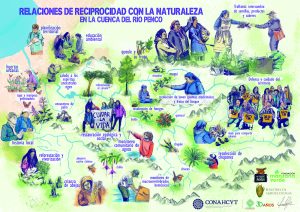

Saberes territoriales, reciprocidad con la naturaleza y creatividad para el cuidado y defensa de la cuenca del río Penco, Chile

DÉBORA RAMÍREZ-ROJAS, JUAN VERA CISTERNA, OSCAR CARRILLO ZÚÑIGA, ESTEBAN FLORES-HALTENHOFF | Página 16 DESCARGAR REVISTA COMPLETA“La vida, toda la vida es un aprendizaje. Soy uno de los más viejitos del grupo, y mi vida ha sido un aprendizaje de muchos saberes. Llega un momento donde uno tiene que empezar a integrar todo ese aprendizaje: lo aprendido de las nuevas habitantes, de las nuevas generaciones. Creo que este era el momento cuando me invitaron a participar del grupo… Ahí fue la ocasión de vaciarme de todo lo que la vida me enseñó, de todo lo que aprendí durante todos estos años, y de entregarlo con ganas”.

JUAN VERA CISTERNA

6 de noviembre de 2023, Playa Negra, Penco, Chile

En la zona centro-sur de Chile se encuentra la ciudad costera de Penco, caracterizada por un pasado industrial y portuario. Durante los últimos veinte años, diversas colectividades de esta ciudad se han organizado para hacer frente a diferentes problemáticas socioambientales derivadas de proyectos extractivos, incluyendo actualmente la minería de tierras raras, que implica la extracción de minerales clave para tecnologías avanzadas. Este texto busca compartir los aportes que han hecho las sabedoras y los sabedores territoriales, quienes, con sus diversas capacidades, han contribuido significativamente a la campaña Parque Para Penco.

Su labor ha enriquecido la defensa de la cuenca del río Penco frente a la industria minera, abriendo nuevas posibilidades socioecológicas y económicas para el territorio. Las conclusiones sobre estos aportes de sabedoras y sabedores territoriales surgieron a partir de un proceso de investigación-acción participativa en el contexto de la Maestría en Agroecología de El Colegio de la Frontera Sur. Este proceso tuvo un doble propósito: codiseñar un plan de transición agroecológica para la cuenca del río Penco, buscando transformar la matriz productiva forestal hacia una propuesta sustentable (Ramírez Rojas, 2024); y descubrir, a través de un proceso creativo, las contribuciones recíprocas existentes entre los seres humanos y los demás componentes de la naturaleza (Ojeda y otros, 2022).

Ambos objetivos obedecían a un mismo fin: la defensa y el cuidado de la naturaleza, encarnados en esta cuenca. Este cuidado y defensa requerían no solo estrategias creativas, sino también una comprensión profunda de la red de afectividades, acciones, procesos y motivaciones involucradas. La pregunta central, sumida desde un enfoque subjetivo, era: ¿qué claves movilizadoras encontramos entre quienes componen la campaña Parque Para Penco que podrían ayudarnos a expandir una relación de reciprocidad con la naturaleza en este y otros territorios? La campaña Parque Para Penco, que enmarca y se funde con esta investigación, tuvo como objetivo transformar una zona sometida a la fuerte presión de la minería extractiva en un parque comunitario. Esta área, conocida como Fundo Coihueco, pertenece al conglomerado Arauco, una empresa de monocultivo forestal que ocupa gran parte del territorio. Sin embargo, siempre nos referiremos a este lugar como “Parque”. Proteger el Parque requiere una reconversión económica del territorio que permita transitar de una matriz extractiva a una sustentable. En este proceso, la agroecología se ha convertido en un eje clave, ya que su capacidad de involucrar a la comunidad resultó esencial para pensar la transición económica y redefinir los usos de la cuenca.

Esto nos llevó a diseñar un plan que zonificara y propusiera dinámicas para facilitar la transición agroecológica desde el monocultivo forestal. Para diseñar este parque y facilitar su transición agroecológica, aplicamos la metodología de Creatividad Territorial, que consta de tres etapas: diagnóstico socioecológico, formación comunitaria y codiseño comunitario (Ramírez-Rojas y Flores-Haltenhoff, 2022). La etapa de formación comunitaria se llevó a cabo como un proceso transdisciplinario que involucró a personas con diversos orígenes y conocimientos, denominadas en este texto como sabedoras y sabedores territoriales. Estas personas aportaron saberes, experiencias y conocimientos académicos, científicos, técnicos, culturales y espirituales. Además de organizar asambleas y talleres, implementamos un dispositivo denominado “circuitos vivenciales”, en el que un grupo de sabedores territoriales guiaba a la comunidad en una caminata por el parque, compartiendo sus vivencias, experiencias y saberes en distintas estaciones. Estos circuitos concluían con una conversación reflexiva y una cartografía social elaborada al final del recorrido. El objetivo principal de este enfoque era crear espacios que permitieran conocer las diferentes características del territorio y comprender sus dinámicas sociales, ecológicas, simbólicas y políticas. Esto permitió facilitar la toma de acuerdos entre diversos actores, permitiendo llegar a un codiseño consensuado por todas las partes involucradas, que incluyó a aproximadamente veinte organizaciones y personas individuales.

Este proceso culminó en la creación de planes de acción conjuntos. Para profundizar en el impacto de la formación y analizar cómo se entrecruzan estas experiencias con las contribuciones recíprocas, desarrollamos varias instancias reflexivas. Por un lado, organizamos grupos focales con representantes de las organizaciones motoras, quienes impulsaban de manera continua las actividades relacionadas con la campaña Parque Para Penco. Adicionalmente, realizamos un grupo focal específico para quienes habían liderado procesos de facilitación y formación en las distintas etapas de la metodología. Finalmente, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con personas clave de la comunidad, seleccionadas por ser consideradas figuras inspiradoras por los grupos focales. El resultado de estas actividades fue la identificación de una red de personas que, desde sus experiencias y conocimientos, contribuyeron con valores, ética y sustento al proceso de defensa y cuidado del territorio. A través de los tres momentos metodológicos logramos: 1) reconocernos como agentes “motor” dentro del proceso y valorar nuestros aportes, 2) explorar las motivaciones que nos llevaron a asumir estos roles, y 3) analizar la experiencia compartida. Este ejercicio reveló que las sabedoras y los sabedores territoriales eran un grupo diverso en cuanto a edades, experiencias, motivaciones y áreas de especialización.

La experiencia de las sabedoras y los sabedores territoriales A continuación, compartiremos historias de algunas personas reconocidas como nodos centrales en la experiencia colectiva.

Una de ellas es Patricia Flores Quilapán, mujer perteneciente a la nación mapuche con un vasto conocimiento sobre plantas medicinales transmitido por su abuela. Aunque experimentó la migración del campo a la ciudad, sus saberes ancestrales resistieron este cambio de contexto. Con el tiempo, logró reconectar con ellos y desempeñar un rol clave como facilitadora de medicina tradicional dentro del sistema de salud pública. El dominio de la lengua mapuche le permite iniciar diálogos ceremoniales con la naturaleza, especialmente con los ngen o espíritus protectores de los elementos, así como dialogar con las plantas para solicitar su ayuda en procesos de sanación. Cabe destacar que la cosmovisión mapuche y su lengua, el mapudungún (“lengua de la tierra”), están creadas para dialogar con la naturaleza, basándose en sus sonidos. En cada interacción que implica un intercambio con un ser, elemento o habitante espiritual del territorio, se entabla un diálogo: ya sea para pedir permiso al ingresar a un lugar como un río, al cortar o recolectar medicina, al comer una planta, o para cualquier otro propósito necesario.

Sobre su diálogo con las plantas, Patricia dice:

Las personas dicen que conocen las plantas, pero luego se olvidan de sus nombres. Cuando realmente conozco la planta, la conozco en todos sus aspectos: cómo se usa, cómo se corta, y claro, su nombre…Uno no se olvida de los nombres de los amigos, entonces, ¿cómo vamos a olvidar el nombre de las plantas? Eso es conocer […] Por eso, cuando salgo a buscar lawen, voy hablando, voy orando. Patricia Flores Quilapán, presidenta Asociación Koñintu Lafken Mapu

Patricia también es presidenta de la Asociación Koñintu Lafken Mapu. A través de esta organización, han articulado acciones para la defensa del mar, la tierra y el agua en Penco. La asociación, reconocida por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), ha jugado un papel fundamental en los litigios legales que han logrado detener algunos de los megaproyectos que amenazaban la naturaleza en la bahía y los cerros de Penco. Su conocimiento de las plantas medicinales y las dinámicas espirituales del territorio ha sido clave para elaborar los expedientes que sostienen estos procesos de defensa.

Otro miembro destacado de la asociación es Juan Vera Cisterna, monitor de aguas en la red Global Water Watch y figura clave en el proceso de defensa del territorio. Juan se identifica como un “baqueano”, un conocedor caminante del territorio, capaz de rastrear animales y reconocer en detalle los diversos elementos que componen la cuenca del río Penco. Su conexión con el territorio es profunda, ya que su familia ha mantenido un vínculo estrecho con el parque durante generaciones.

A través de sus relatos, Juan nos transporta a la vida cotidiana de quienes habitaron la cuenca hasta hace unos treinta años, preservando la memoria de las personas desplazadas que perdieron sus hogares y sus formas de vida ligadas a la naturaleza. Sus conocimientos sobre caza, pesca, recolección y manejo de productos del bosque lo convierten en una figura clave para el cuidado de la cuenca. Los productos artesanales que elabora, tanto alimentarios como no alimentarios, permiten reconectar con los sabores auténticos del territorio, sabores que hoy se ven amenazados por la expansión del monocultivo forestal y la minería. En la feria agroecológica de la comuna, su puesto brinda a las personas mayores la oportunidad de revivir esos sabores casi extintos, mientras que las y los más jóvenes descubren por primera vez los sabores del pasado.

El diálogo constante que Juan mantiene con la naturaleza, enmarcado en la cosmovisión mapuche, nos enseña a establecer una relación de reciprocidad con los elementos y seres que habitan el entorno. Esta conexión también se refleja en su capacidad para interpretar el entorno: leer las señales de los árboles, el río, los rastros y los frutos para así comunicarse con el territorio o, como él lo describe: “volverse uno con el río”. Tanto sus conocimientos locales como su profunda conexión espiritual con la naturaleza, junto con su habilidad para dialogar con las autoridades ancestrales y facilitar espacios de encuentro, han sido una fuente de aprendizaje significativo para la comunidad. Estos aportes han sido fundamentales para que la propuesta del parque incorpore una zona destinada a la restauración espiritual de la cuenca, con áreas dedicadas al trabajo ceremonial y a la recuperación cultural. Jaime Robles y Manuel Suárez, miembros de la Sociedad de Historia de Penco, han dedicado gran parte de sus vidas a preservar documentos y recopilar relatos sobre la historia precolonial, colonial, industrial y contemporánea de la ciudad y sus alrededores. Sus saberes han sido esenciales para identificar espacios y rutas patrimoniales, además de reconstruir la historia agroalimentaria asociada a trayectos que reflejan la ocupación sucesiva del territorio, los circuitos económicos y las constantes migraciones entre los campos y la zona costera, que con el tiempo se industrializó. Su labor también ha sacado a la luz la memoria de la cuenca: sus diversas vocaciones (agrícola, forestal, industrial), la vida de sus habitantes y su relación con la planificación sustentable. A través de este trabajo, también se ha narrado el despojo ocurrido cuando la cuenca fue transferida a propietarios privados sin una visión ecológica.

Por su parte, otros miembros del grupo conservan una memoria vívida del paisaje anterior a la expansión del monocultivo forestal. Los conocimientos sobre agroecología y las antiguas prácticas de la cuenca han inspirado el diseño de propuestas económicas alternativas a la explotación minera. Además, el saber en torno a la recolección de frutos del bosque, semillas, plantas y técnicas de viverización, que varios miembros del equipo (especialmente mujeres jóvenes) han heredado, constituye un valioso acervo cultural transmitido de generación en generación. Este legado confirma que quienes impulsaron estas iniciativas compartían profundas raíces en la agroecología, con experiencias familiares que les brindaron una fortaleza única para afrontar los desafíos actuales. Esta diversidad de saberes se entrelaza con conocimientos técnicos y académicos. Los sabedores territoriales están en constante transformación y aprendizaje; sus conocimientos no son estáticos, sino que evolucionan con la experiencia. En este marco, el monitoreo de biodiversidad y el monitoreo comunitario participativo de aguas han integrado saberes locales y ancestrales, generando nuevas relaciones con los seres que habitan los ecosistemas. Nuestros/as compañeros/as destacan que estos saberes se asemejan a las técnicas ancestrales de aprendizaje basado en la observación, ahora enriquecidas con tecnologías modernas que fortalecen la defensa de la cuenca mediante datos demostrables. Esta experiencia les ha llevado a considerarse “científicos/as del pueblo”, al combinar su profundo conocimiento local con técnicas científicas para generar información clave para el cuidado del territorio. Como expresa Juan Vera Cisterna: “Para mí no está muy lejos [el monitoreo de las prácticas de observación ancestrales], porque hay muchas cosas que no conocemos de lo que es el río, de todo lo que nos puede aportar”.

Comentarios finales

La combinación de estos saberes desempeñó un papel crucial durante el proceso de formación comunitaria y defensa de la cuenca frente a la minería. En los recorridos vivenciales, las y los sabedores compartieron sus conocimientos con un amplio grupo, incluyendo colectivos organizados y no organizados. Este intercambio abrió debates, fomentó discusiones, enseñó, sorprendió y permitió desarrollar nuevos saberes. En estos espacios de formación, participaron entre 20 y 50 personas, quienes repetían frases como “nadie defiende lo que no conoce” y “mi responsabilidad es compartir lo que he aprendido”, reflejando el compromiso de este grupo con la protección de la naturaleza. Desde la perspectiva de la defensa frente a la minería, los aprendizajes se aplicaron en los procesos de consulta ciudadana realizados por el Servicio de Evaluación Ambiental, solicitados por la empresa minera para su instalación. El manejo comunitario de la información fue crucial para evitar que el proyecto avanzara, ofreciendo una respuesta sólida de rechazo.

Desde la perspectiva de la creatividad territorial, estos aprendizajes se integraron en la etapa de co-diseño, se consolidaron en planes y, hoy en día, funcionan como hoja de ruta para las negociaciones con propietarios privados e instituciones públicas. Estos planes y negociaciones priorizan la continuidad y reproducción de las prácticas promovidas por las y los sabedores territoriales.

La valoración comunitaria de estos saberes ha fortalecido las propuestas, alejándolas de la lógica mecanicista de la planificación territorial, que a menudo se limita a datos geoespaciales y biofísicos, excluyendo la formación como un componente clave para la participación y el consenso. Gracias a estos procesos de aprendizaje comunitario, no solo hemos creado propuestas de planificación, sino también hojas de ruta estratégicas y procesos autónomos de formación, aprendizaje y restauración biocultural liderados por las organizaciones locales. Podemos afirmar que estos saberes están imbuidos de una ética biocultural (Rozzi, 2012), que impulsa la difusión y multiplicación del conocimiento. Este enfoque fomenta prácticas de reciprocidad con la naturaleza, muchas de ellas con raíces agroecológicas, que actúan como: 1) motores de hábitos de defensa y cuidado, reconociendo un hábitat común compartido con otras criaturas; 2) fortalecedores de relatos de reciprocidad, defensa y cuidado de la cuenca; y 3) generadores de alternativas a modelos extractivistas, promoviendo una movilización creativa y gozosa. Finalmente, estos saberes locales han sido posibles gracias a la resistencia y memoria de las abuelas y abuelos, transmitidos a hijos, hijas, nietos y nietas. Son aprendizajes trascendentales que hoy perviven en quienes nos sentimos sus herederas y herederos adoptivos, comprometidos con proteger y cuidar el territorio, dedicando nuestro tiempo y energía para cultivar la vida.

Débora Ramírez Rojas

Maestra en Agroecología por El Colegio de la Frontera Sur, México. Cofundadora Fundación Manzana Verde. Certificadora del Programa Global Water Watch, Chile.

Correo: debora.ramirez@posgrado.ecosur.mx

Juan Vera Cisterna

Baqueano local, miembro de la Asociación Koñintu Lafken Mapu. Miembro de la Corporación Parque Para Penco. Certificador del Programa Global Water Watch, Chile.

Oscar Carrillo Zúñiga

Maestro en Desarrollo Sustentable por la Universidad de Lanús, Argentina. Confundador de la Fundación Manzana Verde. Miembro de la Corporación Parque Para Penco. Certificador del Programa Global Water Watch, Chile.

Esteban Flores Haltenhoff

Maestro en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad de Concepción, Chile. Cofundador de la Fundación Manzana Verde. Certificador del Programa Global Water Watch, Chile.

Referencias

- Ojeda, J., Salomon, A., Rowe, J., & Ban, N. (2022). Reciprocal Contributions between People and Nature: A Conceptual Intervention. BioScience, 72(10), 952-962. https://10.1093/biosci/ biac053

- Ramírez-Rojas, D., & Flores-Haltenhoff, E. (2022). De la protesta a la propuesta: creatividad territorial como dispositivo metacognitivo en una propuesta de educación popular ambiental desde la Región del Biobío, Chile. Runas Journal of Education & Culture, 3(5). https://runas.religacion.com/index.php/about/article/ view/65/90

- Ramírez Rojas, D. (2024). Diseño participativo de la transición agroecológica en el ‘Parque Para Penco’, Chile: creatividad territorial, luchas socioambientales y reciprocidad con la naturaleza [tesis de Maestría en Agroecología, El Colegio de la Frontera Sur]. México.

- Rozzi, R. (2012). Biocultural Ethics: Recovering the vital links between the inhabitants, their habits, and habitats. Environmental Ethics, 34(1), 27-50.

Ediciones Anteriores

LEISA es una revista trimestral que busca difundir experiencias de agricultores familiares campesinos.

Por ello puedes revisar las ediciones anteriores.

Suscríbete para recibir la versión digital y todas las comunicaciones que enviamos periódicamente con noticias y eventos

SUSCRIBIRSE AHORA